Un blues para Muhammad Alí

La foto histórica de Neil Leifer en el combate relámpago Alí-Liston, el 25 de mayo de 1965, publicada en la portada del Washington Post. ‘Levántate y pelea, cabrón’, increpa el campeón.

Por: Ricardo Rondón Ch.

http://laplumalaherida.blogspot.com.co/

Esta podría ser la letra de un blues en un amanecer remoto de los 50, con vahos de atascaderos podridos del Misisipi, en la voz pedregosa de un negro viejo y solitario al otro extremo de la barra, empachado de bourbon, rasgando sin cesar los despojos de una guitarra:

Ahora soy experto, soy profesional /, la mandíbula se me ha roto /, he golpeado el suelo un par de veces /, soy malo! /. He cortado árboles /, he hecho algo nuevo /luché con un cocodrilo /, así es, he luchado con un cocodrilo! /

Me peleé con una ballena /, esposé rayos y truenos en prisión! / eso es ser malo /. Solo en la última semana / asesiné a una roca!/ herí a una piedra! / hospitalicé a un ladrillo! / soy tan vil que hago enfermar a la medicina! / un tipo malo! / malo y rápido /.

Anoche apagué la luz de mi dormitorio /, oprimí el interruptor / y estaba en la cama antes / que el cuarto quedara a oscuras, rápido! /. Tú, George Foreman / y todos ustedes / van a inclinarse ante mi cuando los machaque /. Voy a enseñarles lo grande que soy.

Un retrato como para Normal Mailer: los guantes del campeón vencido por el nocaut del Parkinson, que agotó la vida de Muhammad Alí a los 74 años. Foto: Reuters.

Claro que es la letra de un blues, un legítimo blues, un maldito blues escrito a puñetazo limpio por un negro que tenía plomo en los nudillos y los cojones del toro de Creta. Y si esta letra hubiese llegado a la guitarra de Muddy Waters o de B.B. King, estaría en la lista de los clásicos del sello Chess.

Este es el origen de un blues que nació en pantaloneta, en las antípodas, un 31 de octubre de 1974, a saltitos al vaivén y con los brazos sueltos en la lona de un tinglado del Estadio 20 de Mayo de Kinshasa, Zaire (hoy República Democrática del Congo, regida en ese entonces por el megalómano y despiadado Mobutu), a bocanadas de fuego de un joven pugilista negro de Louisville, Kentucky, que bien niño descubrió la fuerza bruta cuando una ratita blanca le arrebató a empellones y zarpazos su bicicleta.

Ese negro enrabietado se llamaba Cassius Marcellus Clay, que desengañado de la fe católica se rebautizó después en el Islam como Muhammad Alí, el mismo que se rotuló a los cuatro vientos como el más rápido, el más rudo y el más lindo, y que se negó a enfilar en el ejército de los Estados Unidos para combatir en Vietnam con el argumento de que no tenía nada contra los vietcong, porque ninguno de ellos lo había llamado nigger, que era el peor insulto que en inglés podía recibir un negro.

Alí es el letrista de esa página brutal del blues entre cuerdas, escupitajos sanguinolentos, taquicárdicos repiques de campana, toallas empapadas de sudor y grajo, esquinas donde asoman cariacontecidos entrenadores y sparrings, poderosos jabs y fulminantes nocaut, del mismo calibre de los insultos y vociferaciones candentes a sus contrincantes.

«Te voy a acabar, porque soy el más grande». la sentencía de Alí que laceraba el ego de sus contrincantes, de los más aguerridos, Sonny Liston y Joe Frazier. Foto: Efe

Un día antes, durante el pesaje de la legendaria pelea que fue titulada por los gacetilleros como El rugir de África, en la que recuperó el título mundial de los pesados ante George Foreman (25), siete años después de haber sido despojado de la corona por negarse a combatir en Vietnam, Mohamed Alí (32) dictó este blues ante los micrófonos y las grabadoras de la prensa internacional, que los bluseros del mundo pasaron de agache.

Foreman era el favorito en la codiciada bolsa de los apostadores. Venía airoso de ganar cuarenta combates. Los revisteros agotaban tintas y páginas de sus arrasadoras palizas a Joe Frazier y Ken Norton en peleas que no duraban más de cuatro asaltos. El de Marshall, Texas, ,92 de estatura, esbozaba una sonrisa anticipada de triunfo sobre la báscula, mientras el de Louisville, Kentucky, con las pupilas hacia la izquierda, canturreaba su blues amenazante:

Tú, George Foreman/ y todos ustedes/ van a inclinarse ante mi cuando los machaque/. Voy a enseñarles lo grande que soy.

Fue en el octavo asalto, ante cien mil espectadores. Una veloz y crepitante combinación de izquierda y derecha de Alí estalló inmisericorde en los cachetes de Foreman que se desplomó para besar lona. 1, 2, 3, el conteo del referee llegó hasta 10. Y ahí empezó a escribirse la leyenda de El más grande.

Era la primera vez que en las tierras ariscas del Corazón de las tinieblas de Joseph Conrad se producía un ring side por el título mundial de la máxima categoría del boxeo.

El ex campeón de los pesos pesados Mohamed Alí hace su pose de combate después de en esta fotografía de archivo del 22 de febrero de 2012 en Phoenix. (Foto AP/Ross D. Franklin, Archivo)

La hazaña pugilística de Alí, con la bancarrota de los apostadores, estuvo arropada por grandes sucesos que hicieron historia: el primer concierto en África de Fania All Stars, creada por Jerry Masucci -cuyo video en blanco y negro, desde esa época, no cesamos de ver en las pantallas de los rumbeaderos de salsa-, con un delirante Johnny Pacheco, full derroche de flauta y batuta en tarima; el ensamble de B.B. King, James Brown y Bill Withers; y el nacimiento de una de las grandes crónicas de boxeo, impresa en el libro El Combate, de Norman Mailer.

De esas memorables peleas con los puños y las palabras ya daban cuenta cuartillas icónicas como las de Ernest Hemingway (alebrestado trompadachín sin protector bucal ni guantes en bares y lupanares); del célebre cronista norteamericano Ring Lardner (mancorna inseparable de Scott Fitzgerald), autor del relato El ídolo de barro, protagonizada en el cine por Kirk Douglas; del argentino Julio Cortázar con el brillante registro que hizo para la revista El Gráfico de la pelea de Miguel Ángel Castellini y Doc Holliday, en 1973, y de todas las crónicas y cuentos que escribió el cronopio mayor sobre guantes y tabiques astillados como Torito, homenaje al pugilista argentino Justo Suárez, de los livianos, conocido como El torito de mataderos, que hace parte de su collage Último round.

El Caribe colombiano también ostenta su Norman Mailer en la genialidad del barranquillero Alberto Salcedo Ramos con su gran reportaje El oro y la oscuridad: la vida gloriosa y trágica de Kid Pambelé -material de consulta y análisis en talleres de crónica y facultades de periodismo-, que ahonda en la fama, turbulencias y derrotas del tristemente célebre boxeador de San Basilio de Palenque, recién cumplidos los 70 años, sumido en las trémulas brumas del Parkinson, severo castigo de los luchadores, que en la madrugada del viernes 3 de junio de 2016, y luego de 32 años de padecimiento, puso punto y final a la mítica existencia de Muhammad Alí.

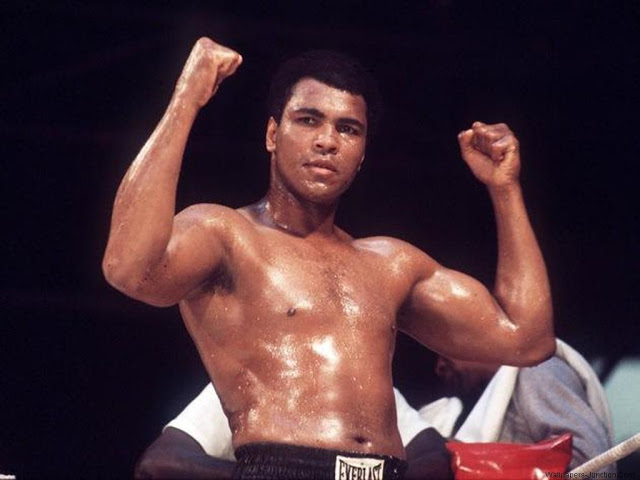

En el vigor y esplendor de su provechosa juventud. Campeón del mundo cuando apenas contaba 22 años Foto: Efe

En su columna del diario El Colombiano, a propósito de la celebración de su cumpleaños 70, Salcedo Ramos se refiere del imbatible peleador, bajo el título: La medalla de Muhammad Alí:

“(…) Fuiste un atleta superdotado: medalla de oro olímpica a los dieciocho años, campeón mundial a los veintidós. Pero lo mejor es que tú, a diferencia de los demás boxeadores, no decidiste subir al ring para matar el hambre sino para hacerte oír. Te reinventaste a partir de la locuacidad porque, sagaz como eres, descubriste que “la gente no soporta a los charlatanes pero siempre los escucha.

Aún después de ganar la medalla olímpica seguiste siendo despreciado por los mandamases de Kentucky. Una noche te tocó llevar a tu novia a comer galletas y atún enlatado en la tienda, porque en ningún restaurante te abrieron las puertas.

Aunque los pergaminos deportivos no te sirvieran para acceder a los derechos más elementales, sí podían ayudarte, como tú mismo lo dijiste, a ser negro de otra manera. Te cambiaste el nombre de pila, Cassius Clay, porque lo sentiste como un rótulo de mercadería puesto por los esclavistas. Te negaste a prestar el servicio militar, dijiste que no irías a Vietnam a matar a nadie en nombre de un país -el tuyo- que escupía sobre ti y sobre tus hermanos (…)”.

Porque Alí no sólo arrojó puñetazos a diestra y siniestra por hambre para tumbar ídolos como muñecos de feria, y con ellos coronarse tres veces campeón del mundo, sino para reclamar los derechos negados por siglos a sus hermanos, con la furia que constriñe ver a los de su linaje destinados a limpiar sanitarios, prostíbulos y marraneras, y a bajar la cabeza cuando el amo insultaba o arremetía con la fusta.

Toda esa ira acumulada como feroz alquimia, se fue transmutando plomo en sus falanges, al punto que los narradores de pelas decían que entre los guantes Alí llevaba una herradura de caballo. Y con esos demoledores puñetazos se fueron desplomando por turnos: George Foreman, Joe Frazier, Jerry Quari, Óscar ‘Ringo’ Bonavena, Ken Norton, Sony Liston, que por su corpulencia, su cuello de bisonte y su temeraria mirada, revolucionaba los carteles, disparaba las apuestas y agotaba las localidades en cualquier ring del planeta.

Para apostillar la inolvidable hazaña con Liston, las dos fotografías, una a color de Neil Leifer; la otra a blanco y negro de John Rooney, en uno de los combates más polémicos y extravagantes de la historia del boxeo, el celebrado el 25 de mayo de 1965 en Lewinston, Maine, Estados Unidos, cuando Alí, después de vapulear a su contendor con un gancho fantasma en una de sus disputas relámpago (dos minutos, doce segundos) le increpa a Sonny tendido y sin aliento en la lona: ¡Levántate y pelea, cabrón! El grito retumba en la gráfica.

Ambas fotos se inmortalizaron. La de Leifer fue elegida como la Mejor fotografía de deportes por la revista Sports Illustrated. La misma instantánea de Rooney se alzó con el prestigioso World Press Photo, de ese mismo año.

En noviembre de 1977, el tricampeón mundial de los pesados visitó Bogotá. El filántropo hombre de radio y televisión Carlos Pinzón fue el gestor de una pelea de exhibición con él y el crédito colombiano Bernardo Mercado, a beneficio de la Fundación de Rehabilitación Infantil Franklin Delano Roosevelt.

La velada boxística se llevó a cabo el lunes 14 de noviembre en la Plaza de Toros de Santamaría, ante doce mil espectadores. El combate se realizó sin protectores de cabeza y fue pactado a cinco asaltos. Un espectáculo histriónico al mejor estilo de Alí: cuello desgonzado, pupilas bailando hacia la izquierda, brazos sueltos, saltos acompasados.

Un día antes, el domingo 13 de noviembre, en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’, hinchas de Santa Fe y Millonarios verían al máximo boxeador de todos los tiempos haciendo el saque de honor tras el pitazo del uruguayo Ramón Barreto.

«Te voy a acabar, porque soy el más grande». la sentencía de Alí que laceraba el ego de sus contrincantes, de los más aguerridos, Sonny Liston y Joe Frazier. Foto: Efe

Cuenta Antonio Andrus Burgos, reportero de deportes de esa época en El Espectador, que la afición estuvo más pendiente del pugilista que del clásico, y que a la salida no había una butaca vacía en el Palacio del Colesterol, donde seguidores rojos y albiazules comían fritanga del mismo canasto y apuraban Bavaria a pico de botella como si se fuera a acabar el mundo. Todos comentando la presencia en tribuna del estelar invitado.

“La novela siempre gana por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut”, solía decir Julio Cortázar en sus clases magistrales de la Universidad de Berkeley. En este capítulo, Alí fue un cuento mayor digno de la pluma del autor de Rayuela, de grandes bluseros como B.B. King, Muddy Waters o Eric Clapton, de la trompeta camaleónica de Louis Armstrong, de los versos de Nicolás Guillén en su Oda al boxeador cubano:

Tus guantes puestos / en la punta de tu cuerpo de ardilla /, y el punch de tu sonrisa.

Alí era un mastodonte con ojos de ardilla. Sus miradas iban de la exaltación del triunfo a la amenaza letal sobre la báscula. Rivales como Joe Frazier revelaron años después su respeto y admiración por él. Alí jamás vaciló ni conoció el miedo, porque nadie más que él para representar con altura el miedo.

Fue rey absoluto en el tinglado hasta 1984 cuando le salió al cuadrilátero el adversario invisible que menguaría día a día sus fibrosos músculos, su carácter altivo, su poderosa autoridad y presencia donde se ubicara.

Azotado, humillado por la contundente enfermedad, Muhammad Alí reconocería en el Parkinson al único contendor capaz de derrotarlo, el que según él, Dios le había puesto en el camino para enfrentar la más cruda y dura realidad; algo que no estaba en el libreto, y así, entre tumbos y amaneceres turbios, a la vera de los 74 años, cuando la parca le tocó el campanazo. El último round.